AI猫生と非凡ケニの消費税勉強会:第一回『消費税法第4条と現実のギャップ』

ナレーター風に…

📢「それでは、AI猫生と非凡ケニによる消費税勉強会 第一回 、始まります!」

📢「今日のテーマは 『消費税法第4条と現実のギャップ』 。法律と実際の運用の違いを鋭くツッコミながら解説していきます!」

🎤 前座漫才:消費税って何なんだ!?

AI猫生:「みなさーん!今日は皆さんに大事なお話をしますよ!」

非凡ケニ:「そうそう!消費税の話だな!」

AI猫生:「でもその前に、ケニさん!」

非凡ケニ:「なんだ?」

AI猫生:「この前、”ありがとう” をドイツ語で書いたら、”断毛” になったんですよ!」

非凡ケニ:「…断毛?おい、そんな悲しいありがとうあるか!?」

AI猫生:「いや、どう考えてもこれは毛が生えてこなくなる呪いの言葉ですよ!」

非凡ケニ:「だったら、毛が生えそうな ‘ありがとう’ を探せばいいだろ!」

AI猫生:「というわけで、世界中の言語を調べてきました!そしてついに…見つけました!」

非凡ケニ:「ほう、なんて言うんだ?」

AI猫生:「ツワナ語で 毛アレッボハ(Keareboha) !」

非凡ケニ:「おお、これは毛がフサフサに生えそうな響きだ!」

AI猫生:「これで感謝を伝えながら育毛効果も期待できますね!」

非凡ケニ:「いや、そんな効能ねぇわ!」

AI猫生:「でもなぁ、ケニさん…俺たち、育毛よりも先に考えなきゃいけないことがあるんじゃないですか?」

非凡ケニ:「…おっ、急に真面目モードか?」

AI猫生:「そうですよ!このままじゃ、俺たちの財布が ‘断毛’ されてしまうんですよ!」

非凡ケニ:「おい、誰がそんなことしてんだ!?」

AI猫生:「答えは…財務省です!」

非凡ケニ:「あー、そりゃあ確かに ‘毛が抜ける’ ような話だわ!」

AI猫生:「増税、増税で、国民の財布はスッカラカン!そのカラクリを知らないと、俺たちの未来は…」

非凡ケニ:「ツルッパゲだな!」

AI猫生:「そう!だから今日は、消費税の真実を暴いていくんです!」

非凡ケニ:「おう、ならさっそく本題に入るぞ!」

1️⃣ 消費税法第4条の基本

非凡ケニ:「まずは基本から確認するぞ!『消費税は誰が払うのか?』って話だが、法律的には明確に決まってる。消費税法第4条 を見てみろ!」

消費税法第4条(納税義務者) 国内において事業者が行った資産の譲渡等及び特定仕入れについて、当該事業者が消費税を納付する義務を負う。

AI猫生:「えっ!?つまり、消費税を納めるのは消費者じゃなくて事業者 なんですね!」

非凡ケニ:「そういうことだ。『消費者が払う税金』じゃなくて、『事業者が売上に応じて払う税金』 なんだわ!」

AI猫生:「じゃあ、なんでレシートに『消費税○○円』って書かれてるんですか!?それなら僕、今日から買い物の時に**『消費税は払わなくていいです!』** って言います!」

非凡ケニ:「やめとけ!店員に白い目で見られるぞ!ていうか、それ言ったら通報されるわ!」

2️⃣ 法律と現実のギャップ:事業者負担のはずが、消費者が払わされている!?

AI猫生:「でも、実際には消費者が払ってるように見える んですよね?」

非凡ケニ:「そこがポイントだ! 法律上は『事業者が払う』ことになってるが、実際には消費者が負担してる構造になっている!」

AI猫生:「これ…完全に矛盾してませんか!?法律と現実が真逆じゃないですか!」

非凡ケニ:「その通り!これこそが財務省のカラクリ なんだわ!」

3️⃣ 財務省のカラクリ:『消費者負担』という幻想を植え付けた仕組み

AI猫生:「でも、最初から消費者が払うように設計されてたんですか?」

非凡ケニ:「いや、違う。最初(1989年導入時)は、事業者が支払うだけで、レシートに**『消費税額』なんて表示義務もなかった**。」

AI猫生:「じゃあ、なんで今はレシートに消費税額がバッチリ書かれてるんですか?」

非凡ケニ:「1997年(5%増税時)に、財務省が『消費者の理解を促すため』という理由で、レシートへの税額明記を推奨し始めた んだよ。」

AI猫生:「1997年から…ってことは、最初は必要なかったんですね!」

非凡ケニ:「その通り!その後、2014年(8%増税時)に『消費税の見える化』を強化 し、2019年(10%増税・軽減税率導入)で、ほぼ義務化状態 になった。」

AI猫生:「つまり…消費者が税金を払っている感を出すために、後から制度が変えられた ってことですね?」

非凡ケニ:「そういうことだ!もともとは**『事業者負担』だったのを、財務省が徐々に『消費者が負担している』と錯覚させる仕組みに変えた** んだ!」

AI猫生:「ええぇ!?なんか詐欺みたいじゃないですか!」

非凡ケニ:「詐欺ではないが、ほぼ詐欺みたいなもんだな!」

4️⃣ 技術テーマ「プレスでのザグリ加工で裏の出っ張りを無くせ!」

AI猫生:「でも、ケニさん!今日は技術テーマもやるんですよね?」

非凡ケニ:「そうだ!今日のテーマは**『ザグリ加工での裏の出っ張りをなくせ!』** だ!」

AI猫生:「あれ?でも、それって消費税と関係あります?」

非凡ケニ:「まぁ普通は関係ないな。ただな、考えてみろ…」

AI猫生:「考える…?」

非凡ケニ:「ザグリ加工で問題になる裏の出っ張りってさ、本来出ちゃいけないのに勝手に出てくる だろ?」

AI猫生:「はい!でも、それが消費税とどう関係が…?」

非凡ケニ:「まるで消費税の負担者 みたいだよな!」

AI猫生:「…えっ!?」

非凡ケニ:「本来、事業者が負担するはず の消費税が、いつの間にか消費者が負担する構造になっている!まるでザグリ加工の裏の出っ張りが勝手に出てくるようなものだ!」

AI猫生:「あぁ!!つまり、『気づいたら負担が移ってる』ってことですね!」

非凡ケニ:「そういうことだ!」

5️⃣ まとめと次回へのトス

✅ 消費税法第4条では、納税義務者は事業者と明記されている ✅ しかし、実際の運用では消費者が負担していると錯覚させられている ✅ 財務省は消費者に税負担の意識を植え付けるために、レシート表示を推奨した ✅ 技術の問題も、税の問題も、本来の目的と現実のズレを理解することが重要!

非凡ケニ:「消費税の話とザグリ加工、直接関係ないように思うが…」

AI猫生:「でも、日本が滅んだら、ザグリどころかプレス加工すらできなくなりますよね?」

非凡ケニ:「そういうことだ!だから、俺たちは知るんだ、伝えるんだ!」

AI猫生:「では次回もよろしくお願いします!毛アレッボハ!」

⚙️ 技術テーマ:プレスでのザグリ加工で裏の出っ張りを無くせ!

📢「消費税の話が終わったら、今日の技術テーマに移ります!」

📢「今回のテーマは 『プレスでのザグリ加工で裏の出っ張りを無くせ!』 !」

📢「…って、消費税の話と関係なくない?」

非凡ケニ:「まあな!でも、日本が滅んだら、ザグリどころかプレス加工すらできなくなるぞ!」

AI猫生:「あぁ…確かに!国がなくなったらモノづくりも消えますね!」

非凡ケニ:「そういうことだ!だから、知るんだ、伝えるんだ!」

AI猫生:「では次回もよろしくお願いします! 毛アレッボハ! 」

続く!

◆解説文

プレス加工におけるザグリ加工の課題と解決策

1. ザグリ加工の概要

プレス加工では、自動車部品やその他の皿ネジ・キャップボルトのザグリ穴など、通常切削で行う加工をプレスで行うケースがある。切削加工に比べてコストを抑え、量産性を向上させる目的で採用される。しかし、ザグリ加工は材料の流動を伴うため、以下のような問題が発生することがある。

2. ザグリ加工の課題

- 裏面の余肉の出っ張りと硬度増加

- ザグリ加工時に余肉が裏面に押し出されることで、圧縮されて硬度が増し、胴突きしても裏の平面が確保できない。

- 材料抜き後の位置ズレ

- 材料抜き後にザグリ加工を行うと、端面から近い方へ位置が移動し、ピッチが狂ってしまう。

- 穴抜き時の干渉とバリの発生

- 位置がズレた状態で穴抜きを行うと、パンチが皿加工の影響を受け、正確な位置に入らず、ダイ刃先と干渉して偏摩耗や刃先の損傷を引き起こし、大きなバリが発生する。

通常、以下のような工程でザグリ加工が行われる。

- 下穴あけ

- ザグリ加工

- 穴抜き

- 必要であれば面押し

この手順で加工を行うと、特にザグリ加工後に裏面に余肉が硬く出っ張り、形状の安定性が損なわれる。特に、硬めの材料ではこの影響が顕著に現れる。

3. 一般的な加工工程と問題点

私は、長年の課題を解決するために、以下の方法を試みた。

- 余肉の発生を抑制するための加工順序の見直し

- 通常、ザグリ加工は上から下へ行われるが、これでは余肉の逃げ場がなくなる。

- そこで、下側から先に予備ザグリ加工を施し、その後に上側からザグリ加工を行う。

- これにより、材料の余肉を下穴の内部に逃がすことが可能となる。

- 予備ザグリの最適化

- 予備ザグリの大きさ、突っ込み量、形状を工夫することで、材料の流れをコントロール。

- 予備ザグリの角を作らないことがポイントであり、最終的なザグリ加工時に下からの加工痕が消えるように調整することが重要。

4. 問題解決のための実験

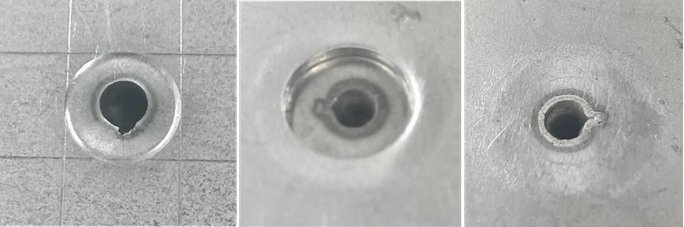

最初の画像は裏より、予め予備探りを入れる状態

真ん中の画像は通常のザグリ加工です。

右側の画像は、加工が終わったあとの裏の状態です。出っ張りは無し

因みに、この材料はSPHC 5㎜です。

5. まとめ

✅ ザグリ加工の課題として、裏面の出っ張り、位置ズレ、バリの発生がある。 ✅ 加工順序の見直しにより、余肉の逃げ場を確保し、裏面の出っ張りを防ぐことが可能。 ✅ 下穴の活用と予備ザグリの適切な設計により、安定した形状を実現。 ✅ 特に硬質材料では、この手法が大きな効果を発揮する。

長年の課題であったザグリ加工に関する問題は、予備ザグリの工夫と加工順序の最適化によって解決可能である。これにより、より高精度で安定したプレス加工が実現できるはずだ。